生物ろ材の特長を把握して選定しよう!

おさかなマイスターの養殖講座(第8回)生物ろ材の選定基準

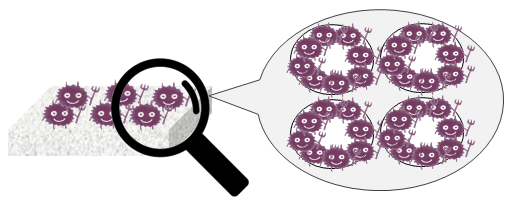

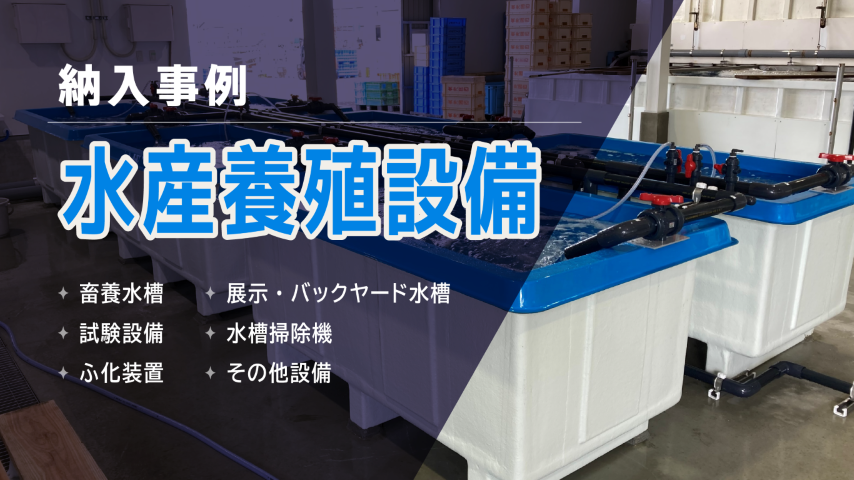

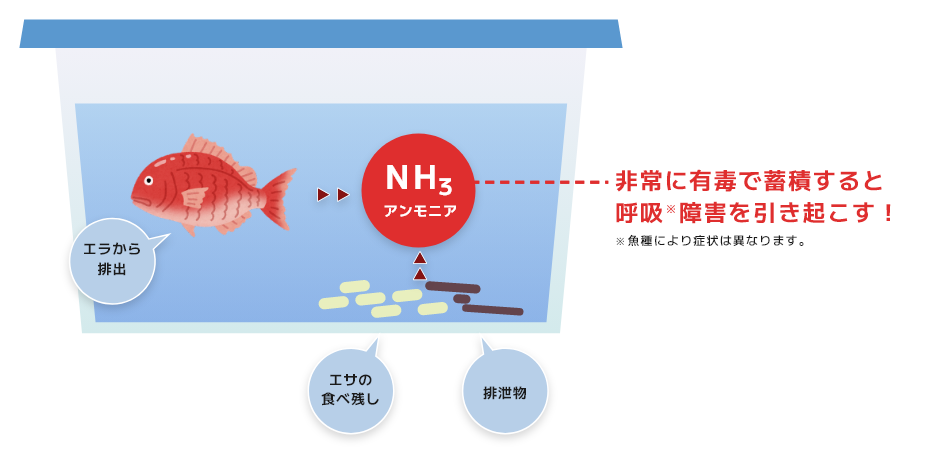

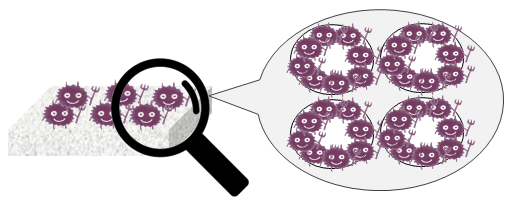

これまでのコラムで水中の有害物質を分解するバクテリアについてお話ししてきました。 ろ材はそのバクテリアの言わば棲み処です。 ろ材は何でも構いませんが、バクテリアはろ材の表面に付着し増殖していきますので、 付着できる表面積が大きい多孔質(穴がたくさん空いている)のものがろ材として適していると言えます。

飼育を続けると魚の排泄物や残餌でろ材も目詰まりするため、定期的な洗浄や交換が必要です。 また洗浄をしながら繰り返し使用するとろ材はどんどん消耗していきます。 そのため重いろ材で、かつ大量にろ材を使用していると、作業は大変な重労働になります。 軽量で洗浄作業を容易に出来ることも、ろ材を選定するうえで重要な要素と言えます。

3つのろ過方式

具体的なろ材のご紹介の前に3つのろ過方式についてお話しします。 それぞれの方式に特徴があり、適したろ材も異なります。

浸漬ろ床

簡易的で安定したろ過効率

| メリット | 簡易 | ろ過効率 |

|---|

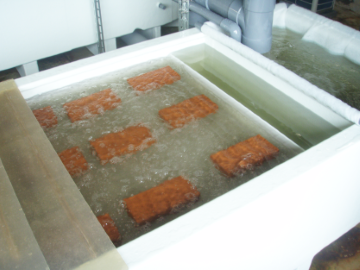

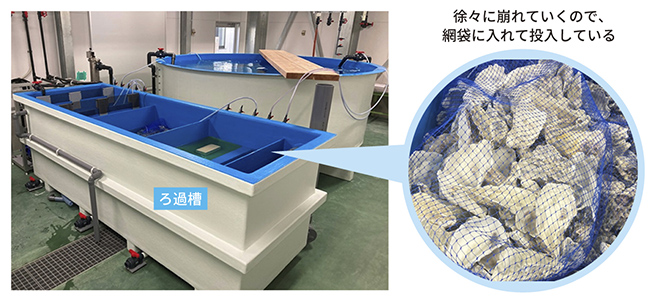

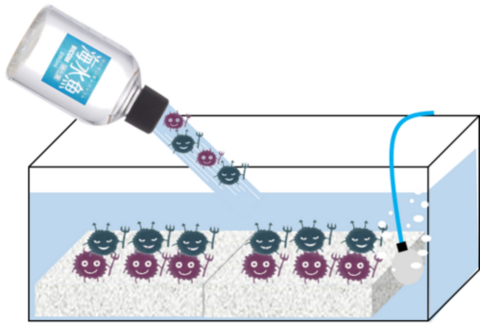

ろ材をろ過槽に沈めて、上から水を流しろ過する方式です。

エアレーションによる酸素供給と定期的な洗浄が必要ですが、ろ材が飼育水に常に触れているので、ろ材全体に飼育水が行き渡り安定した硝化効果が期待できます。

定期的に洗浄しながら繰り返し使用するので、洗浄に耐えられる頑丈さがろ材に求められます。

ろ材例:マツイバイオフィルター、牡蠣殻

散水ろ床

高いろ過効率とメンテナンス性

| メリット | メンテナンス | ろ過効率 |

|---|

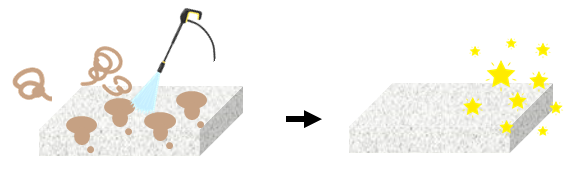

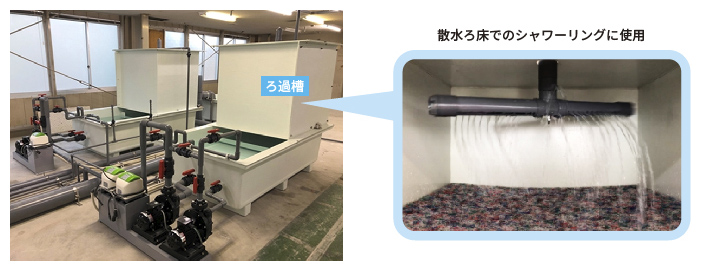

ろ材を空気中に露出させて飼育水を上から流す方式です。

空気中の酸素が常に供給されるので、バクテリアの硝化能力が高いのが特徴です。

ろ材全体に水を散水しないとろ過効率が低下しますので、

左の写真のようにシャワーリングでまんべんなく散水する必要があります。

また、浸漬ろ床に比べてろ材にゴミが溜まりにくく、水の重さも無いのでメンテンナンス性が高いのも特徴です。

ろ材例:マツイバイオフィルター

流動ろ床

高いろ過効率と軽さが特徴

| メリット | メンテナンス | ろ過効率 |

|---|

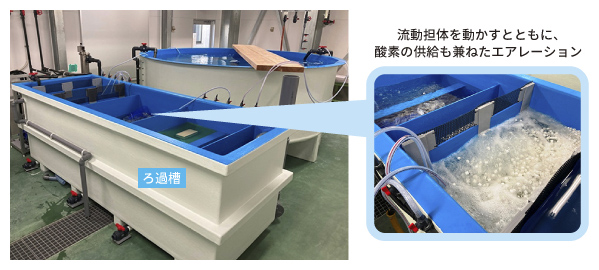

比重の軽いろ材をエアレーションによる水流で攪拌する方式です。

ろ材と飼育水や酸素との接触機会が多い為、バクテリアの硝化能力が高いのが特徴です。

また、軽量かつゴミが堆積しにくいので、メンテナンス性が高いのも大きなメリットです。

ろ材例:流動担体

主な生物ろ材

マツイバイオフィルター

| メリット | メンテナンス | ろ過効率 |

|---|

軽量で消耗のしにくいPP(ポリプロピレン)製のマット状ろ材です。

一般的にろ材は長時間使用すると共に潰れたり、崩れたりしますが、

このろ材は長期形状保持機能を持っており潰れにくく、定期的に洗って繰り返し使用することが出来ます。

また軽量の為、作業負担が軽減されますのでメンテナンス性に優れます。

使用例

サンゴ砂

| メリット | コスト | pH調整 |

|---|

海水は弱アルカリ性ですが、飼育に応じて発生する硝酸の増加によって酸性に偏っていきます。

サンゴ砂にはその変化を緩やかにする、pH緩衝機能があります。

パウダー状のものからサンゴの形状がそのまま残っているような粗いものまで、豊富なサイズ展開があるため、

用途に応じて臨機応変に使い分けることができます。

ただし昨今は環境保全の観点から、規制が厳しくなっており、入手性に課題があります。

牡蠣殻

| メリット | コスト | pH調整 |

|---|

サンゴ砂と同様に多孔質でバクテリアの定着がしやすく、pH緩衝機能が高いのが特徴です。

またサンゴ砂に比べて入手性が高く、低価格なので様々な飼育現場で使用されています。

使用例

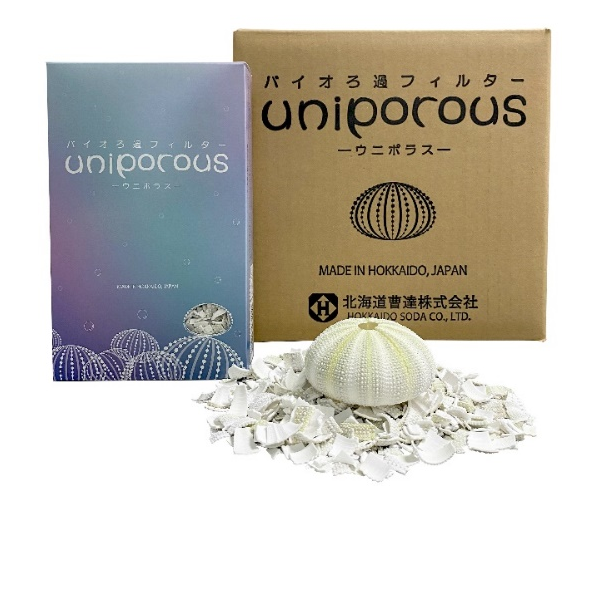

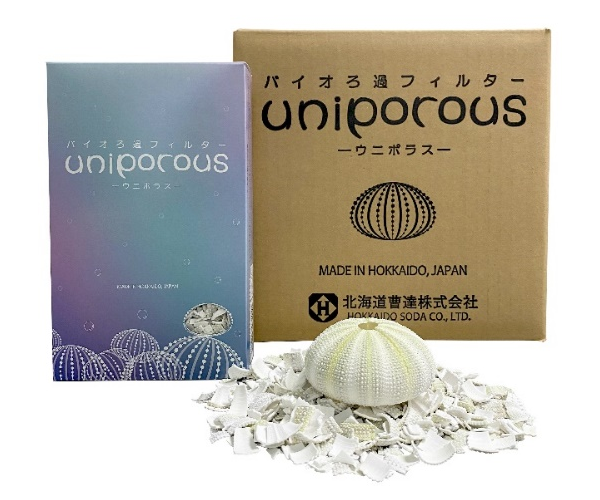

バイオろ過フィルター ウニポラス

| メリット | pH調整 |

|---|

ウニ殻を100%使用。

多孔質構造のためバクテリアが定着する面積が多く、効率よく硝化細菌を培養できます。

サンゴや牡蠣殻に比べて割高なので大量消費には向かず、研究機関での実験など少量使用するのに向いています。

またpH調整材としても非常に優秀で、速やかにpH調整をすることが出来ます。

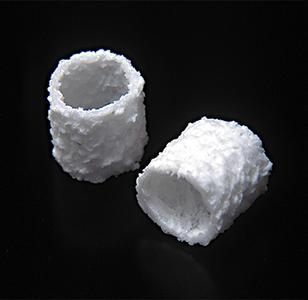

流動担体

| メリット | メンテナンス | ろ過効率 |

|---|

ろ過槽内を漂い流動性が高く、エアレーションでろ過槽内を撹拌することで水や酸素との高い接触効率を実現できます。

ざらざらとした表面加工が施されており、バクテリアの保持に優れています。また軽量なため、メンテナンス性にも優れます。

pH調整機能はないので、牡蠣殻などのpH緩衝材と併用頂くことを推奨します。

使用例

以上「8.生物ろ材の特長を把握して選定しよう! 」でした。

5回から始まった「ろ過編」も今回で一旦終了です。

飼育する上で最も生体に影響が出るといっても過言ではない重要項目でしたが、

一度で全て理解するのは難しい内容でもあったのではないでしょうか?

分からない事があれば何度も本コラムを読み返して頂きお役に立てれば幸いです。

弊社では長年の経験と知識で皆さんのチャレンジをサポートしますので、

疑問や不安などありましたら、是非お気軽にお問い合わせください。

執筆者

芝原 英行

東京海洋大学院卒。学生時代はウナギの完全養殖の研究に従事。

(株)マツイ入社後、2年目におさかなマイスターを取得。称号の重圧に日々プレッシャーを感じている。

カキ、サバ、ウナギ、マグロ、チョウザメ等、様々な魚介類の養殖設備・実験水槽等に携わり、趣味はダイビング・アクアリウムと魚漬けの日々を送っている。

おさかなマイスターの養殖講座 コンテンツ一覧

第1回養殖業を始めるには?ビジネスの視点から徹底ガイド!

第2回陸上養殖業の基本!方式・設備・コストを解説

第3回水槽の素材について

第4回水槽の選定について

番外編水産養殖関連 設備 納入事例のご紹介

第5回きれいな水を維持しよう!物理ろ過の基本

番外編 2番外編 ノルウェー Aqua Nor 2023 訪問記

第6回見えないところもきれいにしよう!生物ろ過の基本

第7回生物ろ過で水質を適切に管理しよう!

番外編 3番外編 東京 シーフードショー 2024出展記録

第8回生物ろ材の特長を把握して選定しよう!

番外編4番外編 「その牡蠣の水槽、本当に殺菌できていますか?」(前編)

番外編5番外編 「その牡蠣の水槽、本当に殺菌できていますか?」(中編)

おさかなマイスターって?

さかなをおいしく、賢く食べるために、さかなの魅力を伝えるために魚介類の旬、栄養、産地、漁法、調理、取扱方法などを学びさかなの魅力や素晴らしさを伝える「さかなの伝道師」です*。

弊社(株式会社マツイ)には「おさかなマイスター」の有資格者が在籍しております。当ページでは有資格者の監修の元、養殖にまつわる専門知識をお伝えしていきます。

*引用:日本おさかなマイスター協会