番外編 「その牡蠣の水槽、本当に殺菌できていますか?」(中編)

おさかなマイスターの養殖講座(番外編5)生牡蠣の浄化に必要な設備

今回は、牡蠣の浄化に必要な設備について順を追ってみていきましょう。

前編で統一された浄化基準がないことは説明しましたが、何らかの指針がなければ設備の選定はできません。

本稿では、さまざまな設備が関係するため、少し上級者向けの内容になります。

できるだけ全体を網羅しつつ、各県の浄化基準を参考に解説していきたいと思います。

浄化水槽にもとめられるのは菌数を減らすこと

牡蠣の浄化で重要なのは、水槽全体の菌数を減らすことです。

大腸菌が指標として用いられることが多いですが、保健所の見解では「食中毒に関わるすべての菌が、殺菌装置を通過した際に死滅していること」が重要だそうです。

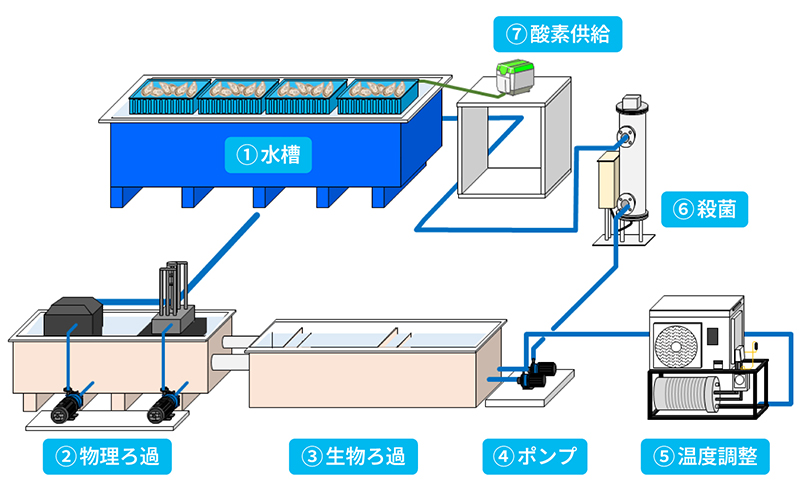

まずは、循環式の浄化水槽で用いられる基本的な機器についてみていきましょう。

※ 一般的な循環式の養殖設備と大きくは変わりません。機器の詳細については各商品紹介のコラムもご覧ください。

①水槽

水槽内に牡蠣を収容します。

牡蠣はバスケットに一定量ずつ収容します。

②物理ろ過

きれいな水を流し続けることで、牡蠣は体内の汚れを少しずつ吐き出します。

それをフィルターでろ過し、できるだけゴミを水槽系の外へ排出します。

③生物ろ過

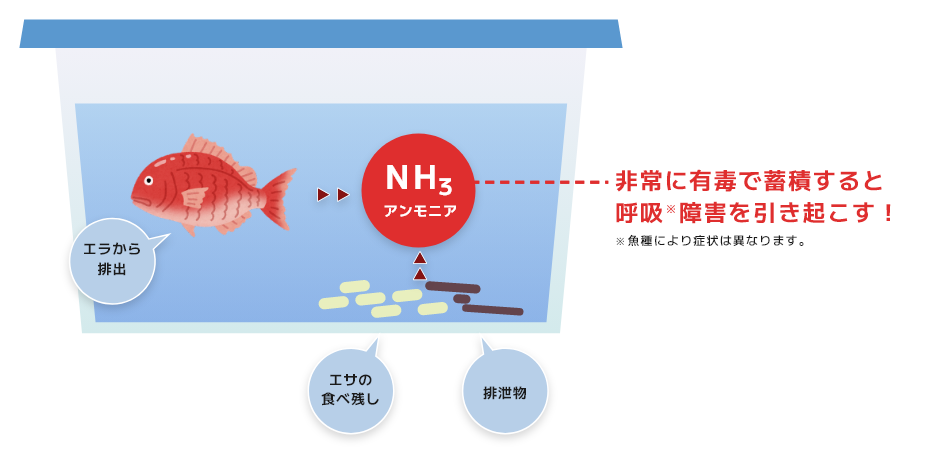

循環を続けると、徐々にアンモニア濃度が高まります。

適切な濃度に下げるため、生物ろ過槽を設けます。

④ポンプ

規定で定められた水量を流すのに必要です。

海水による錆が発生しない樹脂製ポンプが適当です。

⑤温度調整

牡蠣の代謝を抑えるため、できるだけ低温で管理することが重要です。

クーラーはギリギリのスペックで選定すると機械に負担がかかりますので、大きめのものを選びます。

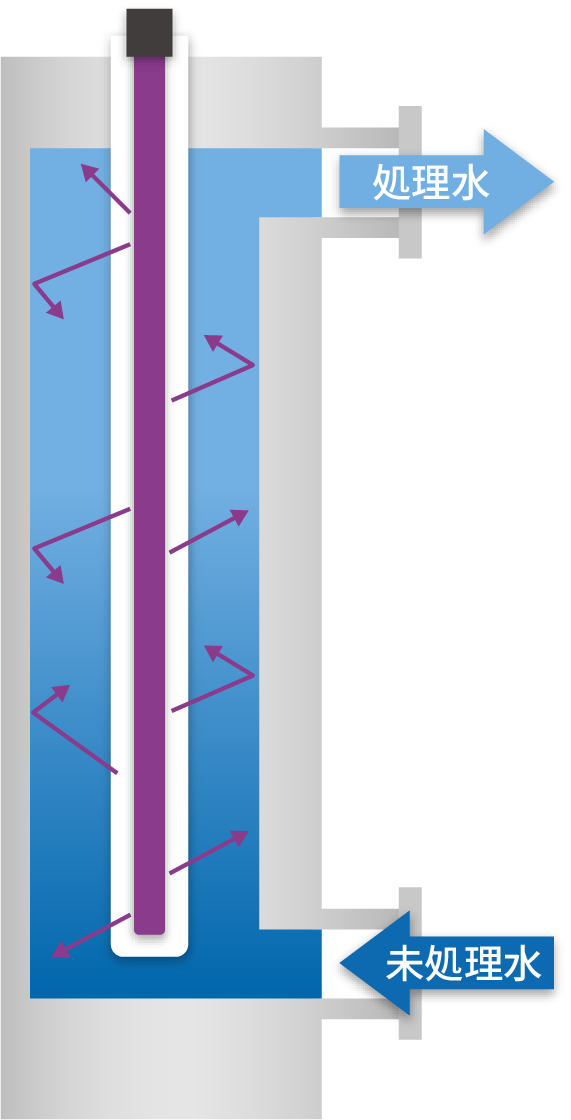

⑥殺菌装置

浄化水槽の要です。水槽系内の殺菌のために使用します。

イラストはUV殺菌装置ですが、塩素(次亜塩素酸)、オゾンなどの使用例もあります。

⑦酸素供給

大量の牡蠣を水槽に収容するため、酸素供給は必須です。

また、生物ろ過槽にも酸素は必要になります。

①収容力と作業性のバランスを考えて!浄化水槽の選び方

- ゴミが抜けやすい水槽になっていますか?

- 底面から10㎝の隙間は空いていますか?

- カゴのサイズに合った大きさの水槽を選んでいますか?

角型FRP水槽を選びましょう

牡蠣の浄化に関しては、断然FRP水槽がおすすめです。

壁面が平滑で汚れが付着しにくいことに加え、底面は完全底排水仕様になっており、排水口に向かって緩やかな勾配がついているため、速やかにゴミを排出することができます。

断熱材を入れることで水温の維持も容易になり、浄化にかかるランニングコストの軽減も可能です。

角型FRP水槽(600L)

角型FRP水槽(600L)

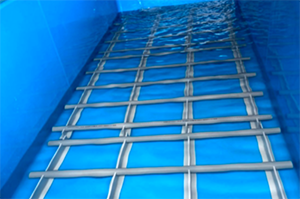

底面から10㎝。この隙間が重要です

「カゴを置くスペースが減ってしまう」と思われるかもしれません。

しかし、スムーズなゴミ排出には、この隙間が不可欠です。

牡蠣の排出物は底面に沈みますが、底面に隙間を設けることで海水の流れが良くなり、浄化水槽の外へ排出しやすくなります。

底面から10cmの樹脂製フレーム

底面から10cmの樹脂製フレーム

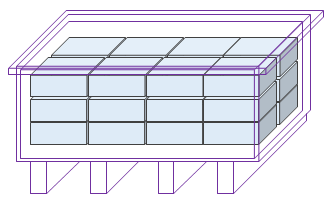

カゴの種類と水槽選び

牡蠣は一定数量ずつカゴに入れて収容します。

そのため、カゴのサイズに合ったFRP水槽を選ぶことが重要です。

できるだけ多くの牡蠣を収容できる水槽サイズを選びましょう。

普段お使いのカゴのサイズや、収容希望数をお知らせください。

それに基づいて、最適な水槽サイズとカゴの組み合わせをご提案いたします。

サンコー製のカゴ各種

サンコー製のカゴ各種

水槽内にカゴを配置したイメージ

水槽内にカゴを配置したイメージ縦・横・高さの組み合わせで、綿密に計算します。

②浄化の要、物理ろ過

- 水がフィルターを通過していますか?

- フィルターはマメに交換していますか?

- 泡沫分離装置を使っていますか?

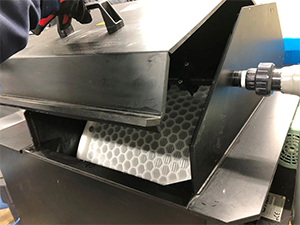

水の通り道にフィルターを設置

牡牡蠣から排出された汚れは、浄化水槽から速やかに物理ろ過されます。

フィルターは必ず水の通り道に設置してください。

小規模水槽であれば、バッグフィルターを使用するのが確実です。

袋状になっているため、配管をフィルターの奥まで差し込むことができます。

また、カートリッジフィルターやフィルターマットを使用してゴミを取り除くことも可能です。

ろ過槽に設置したバッグフィルター

ろ過槽に設置したバッグフィルター

細かい汚れはすぐ詰まる

一般的に、100~10μm程度の目合いのフィルターがよく使用されます。

処理する牡蠣の量や状態によりますが、多くの場合、フィルターは1日程度で目詰まりします。

牡蠣から排出されるゴミの多さがよくわかりますね。

フィルターは基本的に交換品です。(洗って再利用できるタイプもありますが、長期間使用すると劣化してボロボロになります。)

目詰まりしたフィルターを長く使い続けると、汚れが蓄積して水質を悪化させる原因になります。

そのため、フィルターはこまめに交換しましょう。

※物理ろ過セクションを参照ください。

大規模な設備であれば、ドラムフィルターを使って自動的に逆洗することも可能ですが、何トンもの水量の水槽を使う場合に限られます。牡蠣を清浄に保つためにも、ろ過にかかるランニングコストを惜しまないことが重要です。適切な設備を選び、最適なメンテナンスを行いましょう。

ドラムフィルター

ドラムフィルターフィルター自体が回転して、汚れた部分を自動洗浄してくれる

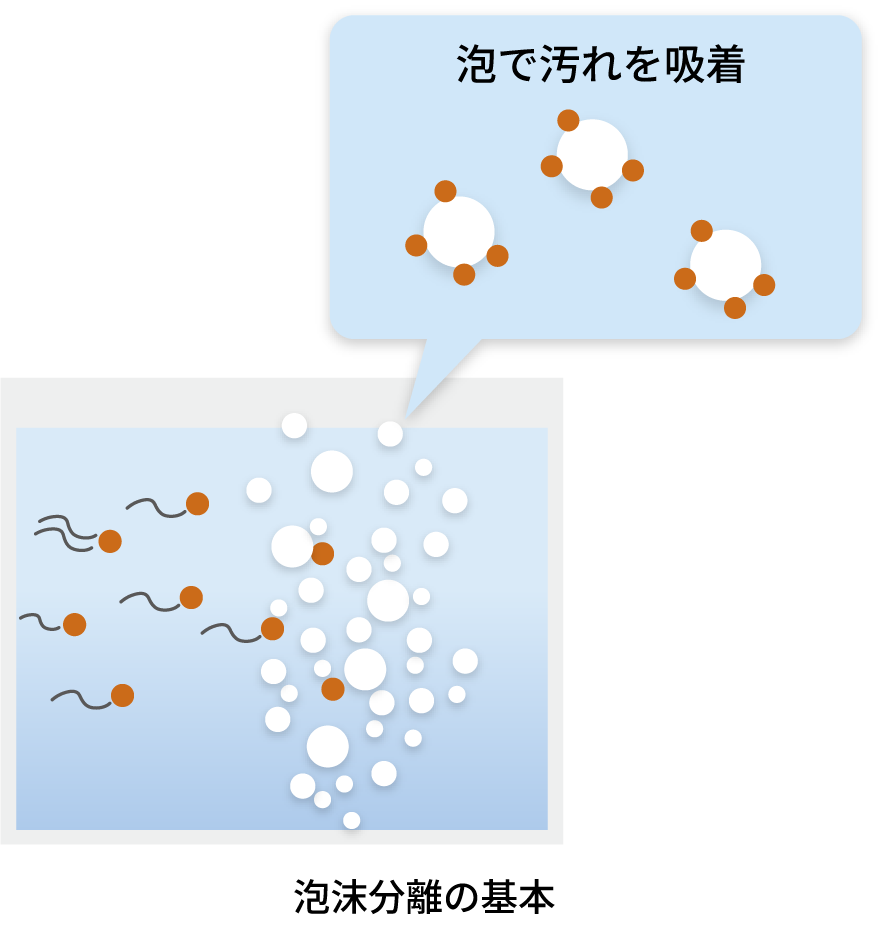

溶け込んだ汚れは浮かせて捨てる

細かいフィルターを使用しても、完全には取り除けない細かい汚れや、水に溶け込んだ汚れが存在します。

魚や牡蠣の水槽で、エアレーションしているところで泡だらけになっている光景を見たことはないでしょうか?これは水中の汚れが泡に付着して、水面に集まる現象です。

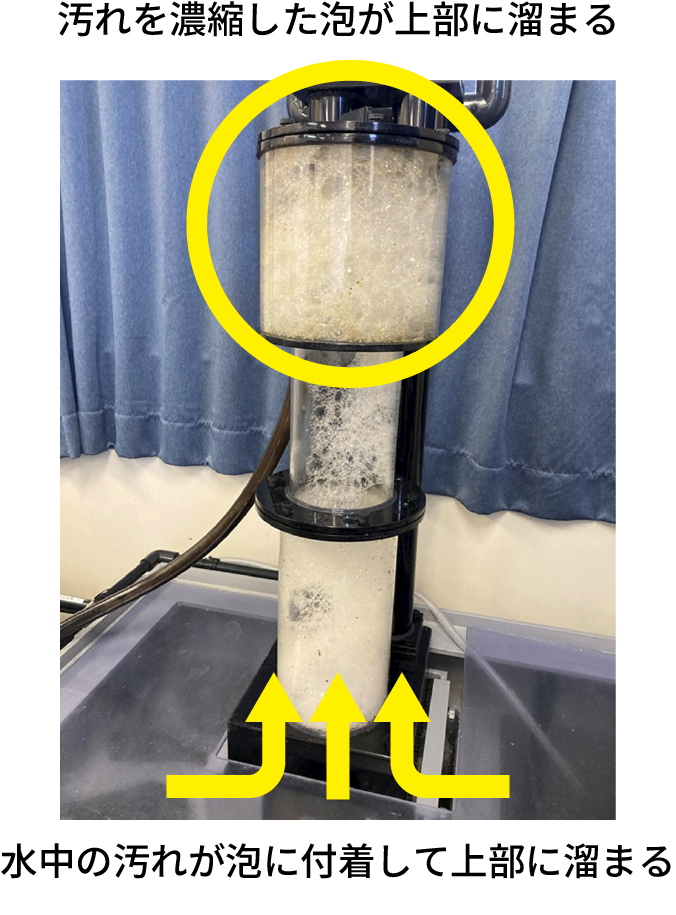

このような汚れを機械的かつ連続的に除去できるのが、泡沫分離装置(プロテインスキマー)です。

ポンプで浄化水槽の水を送り込み、海水と空気を混合し、細かい泡を発生させます。その泡に汚れが付着し浮き上がるため、水を殆ど捨てず、汚れだけを取り除くことができます。

このため、循環水槽に最適なろ過装置なのです。

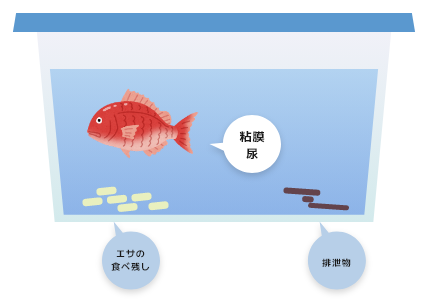

牡蠣の排泄物には、プランクトンなどの有機物のほか、牡蠣自体から分泌される粘液含まれています。

この粘液も、泡沫分離装置を使うことで効率的に取り除くことができます。

ただし、装置自体に濃縮した汚れが溜まりやすいため、この部分はこまめに清掃してください。

牡蠣の浄化水槽。茶色い泡は汚れの塊。

牡蠣の浄化水槽。茶色い泡は汚れの塊。

③アンモニア発生中、直ちに分解せよ

アンモニアの蓄積を防ぐために生物ろ過を導入

牡蠣がアンモニアや糞を排泄する以上、水槽内のアンモニア濃度の上昇は避けられません。

アンモニアが牡蠣に与える影響についての詳細な研究記録は見つかりませんが、高濃度のアンモニアは牡蠣の生存に影響を及ぼす可能性があります。

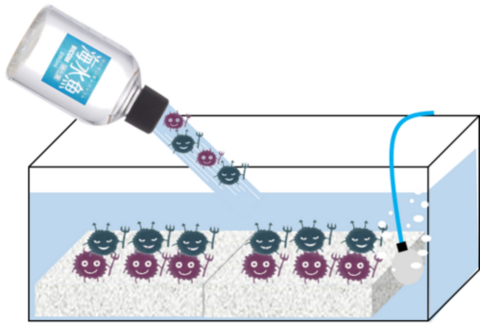

生物ろ過槽を導入し、適切な温度管理を

まず、アンモニアの上昇を抑えるには、水温を下げて牡蠣の活性を下げることと、アンモニアの発生源となる糞などの有機物を物理ろ過でしっかり除去することが重要です。

その上で対策として、一般的な循環水槽と同様に生物ろ過槽を設けましょう。

ただし、クーラーで 水温を過度に低下させると硝化細菌の活性が低下し、生物ろ過の効率が落ちる ことが懸念されます。牡蠣の活性を下げるためには、より低い水温が望ましい 場合もありますが、生物ろ過を機能させるには、14℃程度に水温を抑えるのがよいでしょう。

新しい海水の交換で生物ろ過を補完

新しい海水に定期的に入れ替えることで、生物ろ過の不足を補うことも可能です。

ただし、大量の海水を交換すると、水温の変化や新たな菌の流入を招く可能性がありますので、注意が必要です。

生物ろ過の詳細については、生物ろ過セクションをご参照下さい。

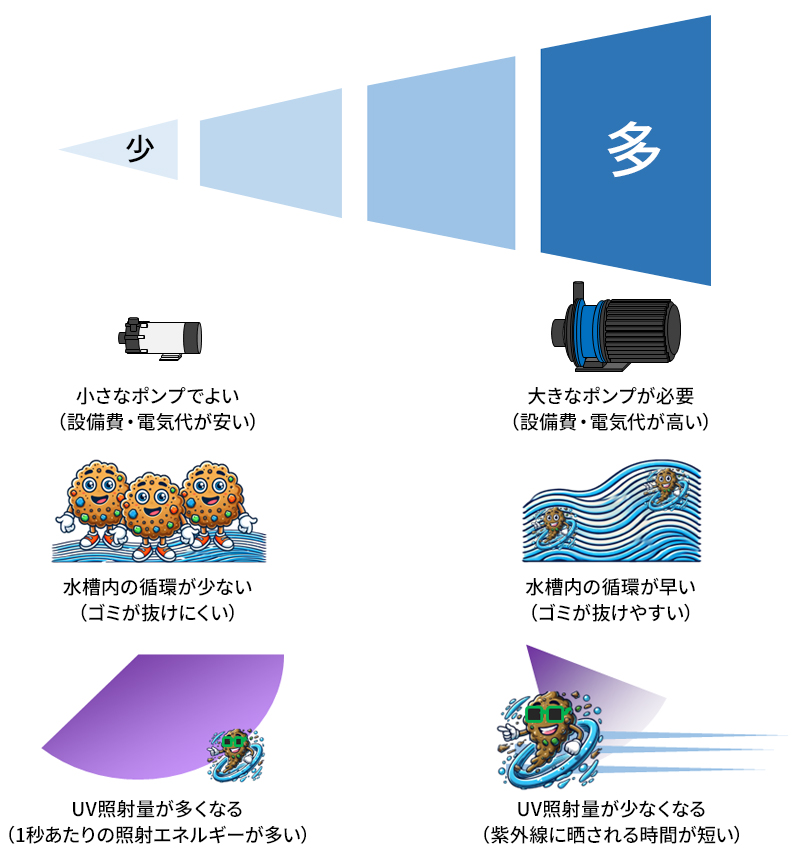

④牡蠣1000個に720Lの水をポンプで送る

各県の基準に従い、牡蠣1,000個に対して1時間につき720L以上の水を流す必要があります。ただし、その流量の増減には、メリットとデメリットがあります。

- 1時間720Lの海水を流せていますか?

- 水槽内のゴミは水流で排出できていますか?

- 十分な紫外線照射エネルギーが確保できていますか?

流量と殺菌効果のバランスを考慮しましょう

浄化水槽内には、牡蠣が吐き出したゴミが溜まるため、十分な流量を確保し、速やかに水槽外へ排出することが重要です。しかし、流量が多すぎると、1秒あたりの紫外線照射エネルギーが低下し、殺菌能力が不足する可能性があります。

そのため、これらの要素を総合的に考慮し、各機器のバランスを取った上で適切な能力を選定する必要があります。

⑤水温を下げて活性を下げる

- 冷海水で浄化できていますか?

- 建屋・水槽・配管の断熱はできていますか?

牡蠣の活性を下げる

生牡蠣を浄化している間は、基本的に給餌を行いません。

そのため、牡蠣の活性を下げ、身痩せを防ぐことが重要です。

理想的なのは 地下海水などの常時冷たい海水を利用することですが、通常はクーラーを使用して水温を下げます。

厳密な水温基準は定められていませんが、取水している原水の温度を考慮し、適切なクーラーの能力を選定しましょう。

水槽・配管・建屋の断熱

牡蠣の浄化に限らず、クーラーは設備の初期コストが高く、ランニングコスト(電気代)も大きな負担となります。

これを抑えるためには、以下の断熱対策が効果的です。

- ✅ 設備を設置している建屋の断熱

- ✅ 畜養水槽の断熱

- ✅ 機器をつなぐ配管の断熱

- ✅ 畜養水槽の断熱

断熱処理を施すことで、冷気の損失を防ぎ、効率的な温度管理が可能になります。

初期コストはかかりますが、水槽が大きいほどランニングコスト削減のメリットは大きくなります。

⑥その水に光は通ってますか?UV殺菌装置

今回のコラムの核心です。

ずばり、「濁った水にUV照射しても、ほとんど効果がありません!」

殺菌装置 とりわけUV殺菌装置の構造と機能について、詳しく解説します。

- 水の透明度は確保できていますか?

- 照射量は足りていますか?

- 海水の現場で使用できる材質ですか?

UV殺菌装置の特徴と性能

- ✅ 高い殺菌効果

- 特定の波長の紫外線を照射し、細菌やウイルスのDNAを破壊して増殖を防ぎます。

- ✅ 化学薬品が不要

- 塩素などの薬品を使用せずに水を浄化できるため、生体に優しく、環境にも配慮できます。

- ✅ 殺菌は装置内のみ

- 光が当たっている部分のみで殺菌効果を発揮し、装置の外の水には殺菌効果を及ぼしません。

内照式UV殺菌装置の構造

左図に示しているのは、「内照式UV殺菌装置」です。

この装置では、水の通り道の内側にUVランプが配置され、周囲に紫外線を照射します。

紫外線は装置内で反射し、均一に光を当てることで高い殺菌力を発揮します。

ただし、水が透明で、光がしっかり透過することが前提となります。

水の透明度とUV透過率・照射量の関係

- ✅ 水中の懸濁物質が多く濁度が高い場合

- → UV光が散乱・吸収され、透過率が低下します。

水中の懸濁物質の量が10 mg/L増加すると、UV透過率が約5%低下することが報告されています。 - ✅ 水中の透明度が1m低下

- → UV照射量が約20%減少するデータがあります。

いかに水をきれいに、透明に保つことがUV殺菌装置の効果を最大限に引き出すために重要かがわかると思います。

UV殺菌で処理できる菌やウィルス

UVを照射すればすべての菌やウイルスに対応できるわけではありません。

細菌やウイルスを死滅させるために必要な紫外線照射エネルギー量は、下表のように大きく異なります。

紫外線照射エネルギーの単位

数値の単位は μW・sec / cm² です。

これは1秒間に1cm²あたり何マイクロワットの紫外線エネルギーが照射されたかを表します。

ちなみに、

✅ 1000 μW・sec / cm² = 1 mJ / cm²

※ メーカーによって表記が異なるため、この換算を覚えておくと便利ですよ。

| 細 菌 | 大腸菌 | 6600 |

|---|---|---|

| サルモネラ菌 | 6100 | |

| レジオネラ菌 | >6120 | |

| 枯草菌 | 11000 | |

| 枯草菌 芽胞 | 22000 | |

| 黄色ブドウ球菌 | 6600 | |

| ビブリオ菌 | 4000 | |

| ウィルス | VNNウィルス | 100000 |

| A型肝炎ウィルス | 15000 | |

| 真菌類 | アスペルギルス ニゲル | 330000 |

| 藻類 | クロレラ | 22000 |

| アオコ | 30000 | |

| 繊毛虫 | 白点病原虫 | 120000 |

紫外線に依る各種微生物の参考死滅照射エネルギー量(μW・sec/cm2)

必要なUV照射量を把握する

- ✅ 目的とする菌は何か

- ✅ その処理にどの程度の照射量が必要か

これらを事前に把握しておくことが重要です。

牡蠣の浄化には、目安として30,000 μW・sec/cm²程度の照射量が必要です。

ただし、水の透明度が低いとこの照射量は変化するため注意が必要です。

また、流速が速すぎると1秒あたりの照射エネルギー量が低下するため、ポンプの能力とのバランスにも気をつけましょう。

UVランプの照射量と寿命

- ✅ 観賞魚用の装置

- 観賞魚用のUV殺菌装置の照射量は約12,000μW・sec/cm²程度です。殺菌効果は比較的低めです。

- ✅ ランプの使用期限に注意!

- 使用期限が切れたUVランプは、光っていても殺菌効果はほぼありません。

定期的なランプ交換を忘れずに行いましょう。

海水ではステンレスも錆びる

殺菌装置の材質には十分注意しましょう。

「ステンレスだから大丈夫!」と考えている方もいますが、海水を使用する場合、ステンレスは確実に錆びます。

メーカーによっては、海水環境での使用を補償対象外 としている場合もあります。

私の経験上、かけ流しの水では錆びずに使用できるケースもありますが、循環水槽のように溶解物質が多くなる環境では、ステンレスが錆びやすい傾向にあります。

海水環境では、チタン製または樹脂製の装置を推奨します。

ただし、塩ビ製配管などは長期間紫外線にさらされると劣化するため、使用状況に応じて材質や性能を慎重に選びましょう。

ノロウィルスの完全な除去は可能か?

牡蠣による食中毒の代表的な原因であるノロウイルスの完全除去は難しいのが現状です。

なぜなら、ノロウイルスは牡蠣の消化器官に取り込まれており、UV照射した清浄な海水をどれだけ流しても、これを吐き出させることが困難だからです。

紫外線殺菌以外にも、

✅ オゾン

✅ 次亜塩素酸ナトリウム(電気分解)

といった殺菌方法もあります。

一定濃度の殺菌水を牡蠣に吸収させることで、ノロウイルスの不活化が期待されます。

しかし、濃度を誤ると牡蠣の風味を損なうだけでなく、牡蠣や人体に悪影響を及ぼす可能性があるため注意が必要です。

UV殺菌は無意味なのか?

「では、UV殺菌装置を使用しても意味がないのでは?」と思われるかもしれませんが、決してそうではありません。前編で述べた通り、牡蠣の食中毒の原因となる細菌はノロウイルス以外にも多種多様に存在します。

それらの細菌を減らし、牡蠣をできるだけ清潔な状態に保つことが重要なのです。

⑦水槽内への酸素供給

- 十分な酸素量を供給できていますか?

- 生物ろ過槽にも酸素を供給していますか?

牡蠣も呼吸している

当然ですが、牡蠣も生物なので酸素を消費します。

特に生牡蠣の浄化水槽は、大量の牡蠣を狭い水槽に収容するため、酸欠になりやすい環境です。

酸素の供給

酸素供給には、以下の方法があります。

- ✅ ブロワによるエアレーション

- ✅ 酸素発生機を使用した直接供給

エアレーションを行う際は、泡が牡蠣に直接当たらないように注意し、カゴ同士の隙間を狙って供給しましょう。

また、③生物ろ過槽にも酸素が必要なため、こちらへの給気も忘れずに行いましょう。

必要な空気量の目安

一般的な陸上養殖では、水槽1,000Lに対し20~40L/min程度の空気量を送ります。しかし、牡蠣は動かず、餌も食べないため、そこまでの風量は必要ありません。

浄化量に応じた 適切な風量の機種を選定しましょう。

中編まとめ:浄化水槽の構成機器について

ここまで、浄化水槽の構成機器について詳しく解説しました。

設置場所の大きさ、海水量、水温・水質、浄化する牡蠣の量など、さまざまな要因によって、必要な設備の仕様は変わります。

設備選定時に考慮すべき項目

設備を選定する際に重要なポイントは以下のとおりです。

- ✅ 牡蠣の浄化したい数

- → 水槽やカゴの大きさ、ポンプの流量、ブロワの風量、UV殺菌装置の能力

- ✅ 設置できるスペース

- → 水槽のサイズ、ろ過槽の容量、機器全体の配置

- ✅ 供給できる海水の量

- → クーラーの能力、生物ろ過槽の大きさ、ポンプの流量、UV殺菌装置の能力

- ✅ 供給できる海水の水温

- → クーラーの能力

- ✅ 浄化時の希望水温

- → クーラーの能力、断熱の仕様

- ✅ かけられる予算

- → 設備全体のグレード、ろ過方式

これらの情報をお知らせいただければ、最適な設備をご提案いたします。 お気軽にご相談ください!

次回予告:ユニット型浄化水槽設備の紹介!

次回 後編では、必要な機器をユニット化した浄化水槽設備をご紹介します。

「あれこれ選定するのはややこしい!セットで一式購入したい!」

そんな方にピッタリの内容です!お楽しみに!

執筆者

芝原 英行

東京海洋大学院卒。学生時代はウナギの完全養殖の研究に従事。

(株)マツイ入社後、2年目におさかなマイスターを取得。称号の重圧に日々プレッシャーを感じている。

カキ、サバ、ウナギ、マグロ、チョウザメ等、様々な魚介類の養殖設備・実験水槽等に携わり、趣味はダイビング・アクアリウムと魚漬けの日々を送っている。

おさかなマイスターの養殖講座 コンテンツ一覧

第1回養殖業を始めるには?ビジネスの視点から徹底ガイド!

第2回陸上養殖業の基本!方式・設備・コストを解説

第3回水槽の素材について

第4回水槽の選定について

番外編水産養殖関連 設備 納入事例のご紹介

第5回きれいな水を維持しよう!物理ろ過の基本

番外編 2番外編 ノルウェー Aqua Nor 2023 訪問記

第6回見えないところもきれいにしよう!生物ろ過の基本

第7回生物ろ過で水質を適切に管理しよう!

番外編 3番外編 東京 シーフードショー 2024出展記録

第8回生物ろ材の特長を把握して選定しよう!

番外編4番外編 「その牡蠣の水槽、本当に殺菌できていますか?」(前編)

番外編5番外編 「その牡蠣の水槽、本当に殺菌できていますか?」(中編)

おさかなマイスターって?

さかなをおいしく、賢く食べるために、さかなの魅力を伝えるために魚介類の旬、栄養、産地、漁法、調理、取扱方法などを学びさかなの魅力や素晴らしさを伝える「さかなの伝道師」です*。

弊社(株式会社マツイ)には「おさかなマイスター」の有資格者が在籍しております。当ページでは有資格者の監修の元、養殖にまつわる専門知識をお伝えしていきます。

*引用:日本おさかなマイスター協会